- Vol.157

- BRANDING

- Vol.157

- BRANDING

- 2025.2.26

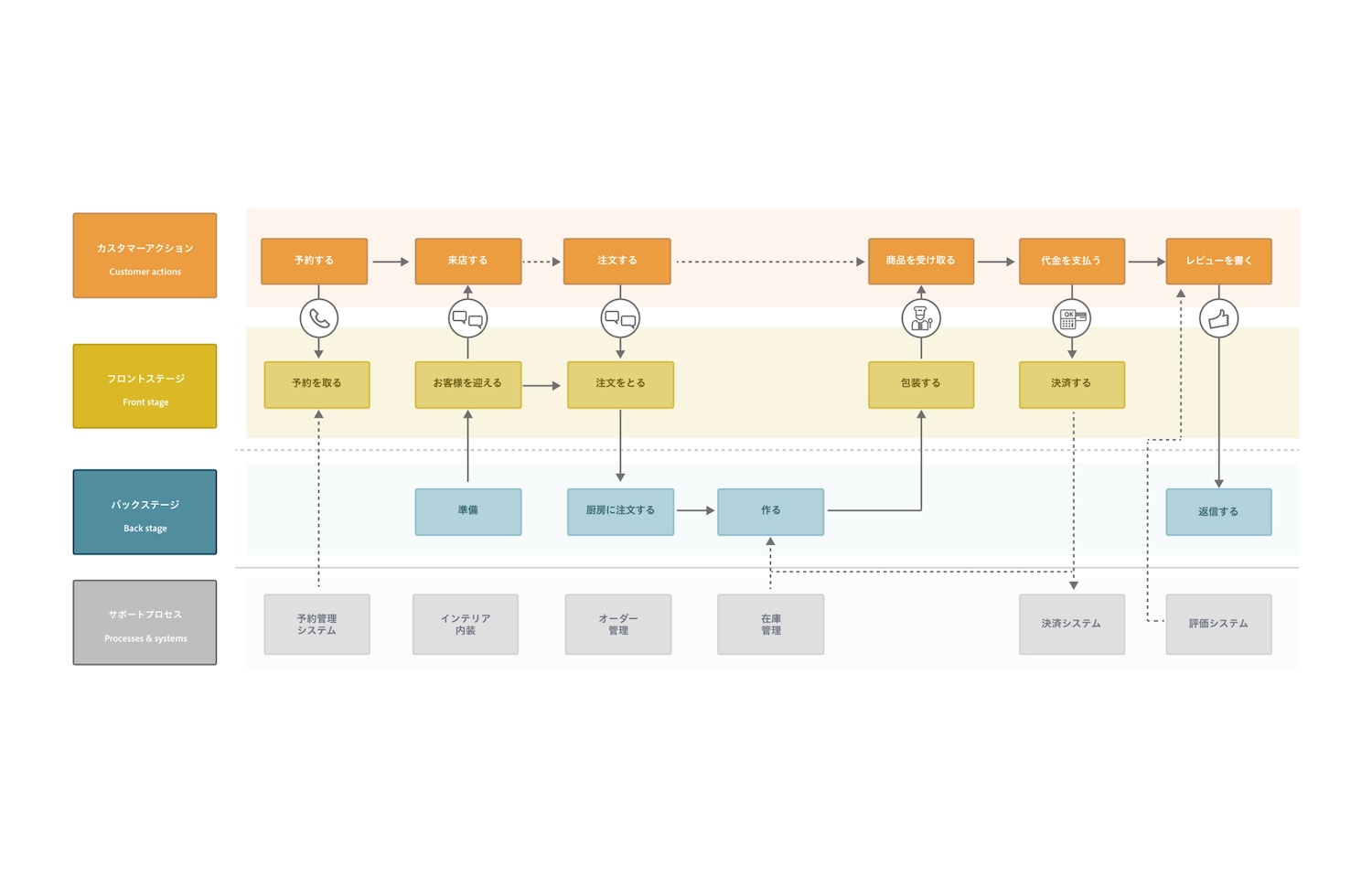

顧客や従業員の体験を可視化するサービスブループリント

新しいブランドやプロダクト開発など新規事業を立ち上げたり、既存サービスの改善を目的として仮説や課題を検証するとき、サービスブループリントを使ってみることをおすすめします。サービスブループリントを活用することで顧客体験やサービスのプロセスを改善するきっかけを見出すことができます。さっそく見ていきましょう。

アートディレクター

T.T

サービスブループリントとは

サービスブループリントは、サービスデザイン※1※1ユーザーの体験全体を最適化するための方法論。顧客だけでなく、従業員や関係者全ての体験を考慮し、より良いサービスを創出することを目的としています。のツールの一つとして採用されています。サービスがユーザーに提供されるまでの一連のプロセスを時系列にして絵で表すツールです。

1984年、リン・ショスタック(G. Lynn Shostack)氏がハーバード・ビジネス・レビューに寄稿した記事「Designing Services That Deliver」で提唱されたのが最初とされています。

このツールはサービス提供の設計図の役割を果たし、サービスの設計や運用改善に活用されます。ブループリントという言葉は日本語で「青写真」とも呼ばれ、設計図の複写に用いられた写真の一種であることから転じて、「将来の構想」「見取り図」「未来計画」などの意味を持っています。

※1 ユーザーの体験全体を最適化するための方法論。顧客だけでなく、従業員や関係者全ての体験を考慮し、より良いサービスを創出することを目的としています。

サービスブループリントは以下のようにまとめることができます。

- ユーザー体験とサービス提供プロセスを可視化できる

- フロントステージとバックステージの両方を表現できる

- 時系列でサービスの流れを示す

- サービス改善のための分析ツールとして機能する

サービスブループリントを活用することで期待できる効果

サービスブループリントは、サービスの品質向上、業務の効率化、そして独創性のある顧客体験の提供など多くの効果が期待できます。

1.顧客体験の向上とプロセスの改善を同時に実現できる

- ユーザーが抱える課題やサービスに対する期待を細かく洗い出し、ブランド(企業)側の必要な行動を可視化し明確化できる

- ユーザーに対して無駄のない動線やエラーを減らす設計が可能になる

2.チーム間コミュニケーションの向上と要件定義の効率化

- 誰がどのタイミングで何をするかが可視化され、認識のずれや連携のミスを減らすことができる

- フローを可視化することで部門横断的な役割や理解が促進され、協力してサービスの向上を目指すことができる

3.サービス提供プロセスの最適化

- 問題点や改善の余地を明確にし、業務のボトルネックを特定できる

- リソースの配分や業務の再構築が容易になり、全体のパフォーマンスを向上することができる

4.顧客満足度の向上

- サービスの各ステップと関連するプロセスを詳細に一枚の絵に示すことで、顧客体験の全体像を把握し改善につなげられる

- 顧客が待つ時間やサービスに対する不満、悩みを特定することが可能となる

5.新しいサービスの効果的な設計

- 必要なリソースを把握したりサービスに潜む弱みや問題点を事前に把握することができる

- 一貫性のある顧客体験を提供することができる

6.競合分析と差別化

- 自社のサービスと競合サービスの比較が容易になり、強み、弱みなど差別化するポイントを特定することができる

7.社内教育とトレーニングの効率化

- 従業員の役割と責任が明確になり、サービスの全体像の理解促進や参加意欲の向上につなげることができる

メリットとデメリット

メリット

- サービス全体の流れを俯瞰することができる

- サービスがユーザーに提供されるまでの問題点や改善箇所を特定しやすい

- 関係者間のコミュニケーションツールとして有効に機能する

- ユーザー視点(受け手)と提供者視点(発信者)の両方を考慮できる

デメリット

- 作成するのに時間とリソースがかかる場合がある

- プロセスやフローを詳細に作りすぎるとサービスの全体像が見えにくくなる

- サービスブループリントを作成すること自体が目的化してしまう危険性がある

サービスブループリント作成の具体的なステップ

サービスブループリントを作る際の、基本的な4つのステップを紹介します。

- 1.カスタマーアクション(顧客・ユーザーの行動)をマッピングする

- 2.フロントステージアクション(顧客に見えるところで発生するアクション)を追加する

- 3.バックステージアクション(顧客からは見えない、裏側のスタッフや関係者の行動)を追加する

- 4.サポートプロセス(組織内のプロセスやスタッフを支援するプロセス)を追加する

このステップを整理することでタッチポイントに関わるスタッフ、取引先、パートナー、バックヤード、システムなどの間で、どのようにして情報やモノがやり取りされて顧客と接触していくのかを時系列に可視化することができます。

サービスブループリントを実践する際の注意点

上の図は、サービスブループリントの4つの主要要素を示しています。

上から下に向かって、ユーザーが直接体験する要素から、サービス提供者側の内部プロセス(裏側)へと移行していきます。各要素間の関係は矢印でつなぎ、時間軸に沿って左から右へ進行します。

サービスブループリントを効果的に活用することで、サービスの問題点を特定し、ユーザー体験の向上につなげることができます。ただし、作成する過程でサービスの全体像を見失わないよう注意し、常にユーザー視点を保つことが重要です。

適切な粒度を選ぶ:

目的に応じて適切な詳細レベルを設定し、全体像を見失わないようにしましょう。レベルを細かくしすぎると作成に時間がかかってしまいますので、全体像を俯瞰できるツールであることを意識して作成してみましょう。

メンバーを巻き込む:

- 企画、開発、営業、カスタマーサポートなど、さまざまな部門のメンバーの意見を取り入れて作ることで全体像がよりクリアになります。

実際のオペレーションを反映する:

- 現場の声を反映し、現実的な設計を心がけましょう。

ユーザー視点を維持する:

- サービスのプロセスで見えない改善点を可視化する際には、常にユーザーの視点に立って作成することが重要です。

定期的な見直し:

- サービスは環境や要因によって常に変化します。都度必要性を感じたときに定期的に見直し、必要な改善を行うことで最適な結果を得ることができます。

サービスブループリントとカスタマージャーニーマップの違い

サービスブループリントとカスタマージャーニーマップは、どちらもサービスデザインのツールですが、サービスブループリントは、カスタマージャーニーマップを用いた分析後に活用するツールです。以下に違いを見てみましょう。

1.視点の違い

- サービスブループリント: サービス提供者と顧客の両方の視点を含む

- カスタマージャーニーマップ: 主に顧客の視点に焦点を当てる

2.目的の違い

- サービスブループリント: サービス全体の業務フローを改善する

- カスタマージャーニーマップ: 顧客体験の課題を見つけ、改善する

3.内容の違い

- サービスブループリント: 顧客の行動に加え、フロントステージ、バックステージ、サポートプロセスを含む

- カスタマージャーニーマップ: 顧客の行動、感情、思考の変化を詳細に描く

4.使用タイミング

- サービスブループリント: カスタマージャーニーマップの分析後に活用されることが多い

- カスタマージャーニーマップ: サービス設計の初期の段階で使用されることが多い

5.フォーカス

- サービスブループリント: サービス提供者と顧客のリアルタイムでのやり取りに焦点を当てる

- カスタマージャーニーマップ: 顧客の全体的な体験プロセスに焦点を当てる

この2つのツールは補完的な関係にあり、サービスの全体像を把握し改善するために組み合わせて使用されることが多いです。

最後に

サービスブループリントは、製品やサービスが顧客に提供されるまでのプロセスを視覚的かつ時間軸に沿って整理することで、サービスに関わる人それぞれが役割を理解し、改善点を見つけることができる有用なツールです。

私たちは顧客とプロダクト開発や、サービスデザインを進めるとき、積極的に活用するフレームワークの一つです。興味のある方はお気軽にご相談ください。

TAGS

RECENT POSTS

TRENDING

MORE FOR YOU

今日もあなたに気づきと発見がありますように

画面を回転してください